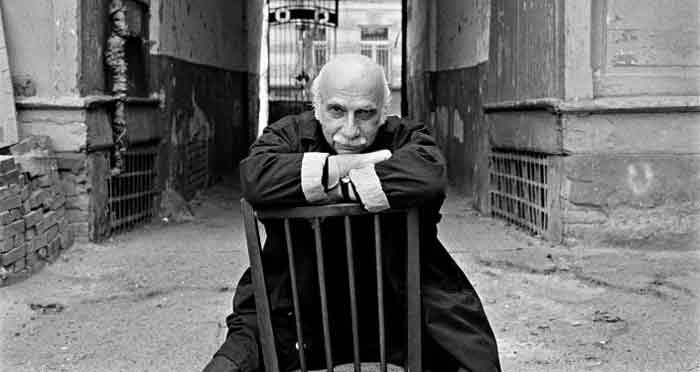

Прощай, батоно Гия

Печальная новость: на 85-м году жизни скончался Гия Канчели – самый исполняемый в мире грузинский композитор. Особые узы дружбы связывали Канчели с Арно Бабаджаняном, Эдуардом Мирзояном, Александром Арутюняном и Аветом Тертеряном. Он часто приезжал в Дилижанский Дом творчества. По его словам, каждую из симфоний, написанных в Дилижане, он показывал армянским друзьям. «Половину своей жизни я провел в Дилижане», — сказал он как-то. Если и преувеличение, то небольшое.

Живя на Западе, Канчели сохранил и дружеские, и творческие контакты с Арменией. “Армянский след” в биографии композитора заметен в вышедшей в Москве книге “Гия Канчели в диалогах”. Несколько “армянских” фрагментов из нее мы предлагаем читателям.

“Гия, у тебя, наверное, армянские корни…”

Я на самом деле не Канчели, а Канчавели. Это мой дедушка ее так укоротил. И получилось, что мой папа носил фамилию Канчели, а его родной брат — Канчавели. В нашей родной деревне, на Западе Грузии, все Канчавели. Кстати, корень обоих вариантов этой фамилии — цапля. Только первая буква — не простое “к”, а как бы с придыханием “кх”. У меня по этому поводу была потрясающая история с Параджановым. Интерес к моим национальным корням пробудила у него опера “Музыка для живых”, в которую он буквально влюбился. Серго не пропускал ни одного спектакля и все время приводил с собою каких-то гостей. Когда оперу повезли на гастроли в Большой театр, он отправился в Москву. Потом поехал за нею в Ереван. А когда ему впервые разрешили выехать из Советского Союза и он попал в Амстердам, где у него брали интервью, он тоже говорил об этой опере.

Параджанов мне часто повторял: не может быть, что ты грузин, наверное, у тебя армянские корни. Я отшучивался: все возможно. А Стуруа, говорит, грузинский еврей. Параджанов считал, что создать в искусстве что-то стоящее могут либо армяне, либо евреи, а грузины умеют только кутить.

— Насколько я понимаю, вы на него не обижались.

— Конечно, нет. Вы бы видели, как он с армянами обращался. Никогда не забуду нашу встречу в Ереване в вестибюле гостиницы “Армения”. Он снимал тогда фильм “Цвет граната”. Серго вошел в вестибюль, за ним, как обычно, толпа киношников и еще каких-то людей, которым было просто интересно находиться рядом с Параджановым. На шее у него висело несколько связок сушеных персиков — такие желтые, очень красивые, как бусы. И он на весь вестибюль поносил последними словами съемочную группу: мол, вы, армяне, должны только играть в нарды, не ваше дело снимать кино. А я стоял там вместе с моим любимым Арно Бабаджаняном, который в Армении пользовался не меньшей популярностью, чем Параджанов. Его знали даже больше — и благодаря его песням, и потому, что Арно обладал таким феноменальным носом, что не запомнить его было невозможно. Я представил их друг другу и Параджанов, после всех этих криков по поводу армян, снял со своей шеи связки персиков и надел их на Бабаджаняна. Потом сообразил, что для меня у него ничего не осталось. И достал из кармана маленький гуцульский народный инструмент — он есть у разных народов и всюду называется по-разному: варган, хомус и т.д. Параджанов впервые использовал его в фильме “Тени забытых предков” и сам замечательно на нем играл. Он сказал: “Это тебе. Научишься и будешь получать удовольствие. Только это очень сложно. Я научился играть, сидя на унитазе”. Так что когда Параджанов кричал обидные вещи по поводу армян или грузин, это не значило, что он не обожает одинаково и Грузию, и Армению, и, кстати, весь мусульманский Восток, перед которым преклонялся.

Не менее забавный случай произошел, когда я прилетел в Ереван на гастроли Тбилисской оперы. Самолет приземлился только в 7 часов вечера, а спектакль начинался в 8. Пока я доехал до театра, публика уже была в зале. А там на огромной площади памятник Спендиарову, потом широкие каменные лестницы, потом высоченные двери — их несколько, но, как обычно при советской власти, действовала только одна. Поднимаясь по лестнице, слышу голос Параджанова, который считает: семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. В этот момент я оказался наверху и увидел, что Параджанов пропускает в театр каких-то людей. На числе четырнадцать он остановился, и мы остались на площадке вдвоем. Он повернулся ко мне и говорит: “Гия, вся армянская интеллигенция на твоей опере, больше здесь нету”. 14 человек! Тем не менее он все грозился привести неопровержимые доказательства моего армянского происхождения.

Развязка наступила, когда в Тбилиси приехал Спиваков с оркестром “Виртуозы Москвы” и с супругой-армянкой. Они попросили меня познакомить их с Параджановым. Я договорился с Серго. Мы приехали, поставили машину и стали подниматься по железным лестницам — знаете, такой типичный тбилисский дворик с внутренними верандами. Я иду впереди, Сати с Володей за мною. Поднимаюсь — Параджанов сидит на веранде в роскошном халате. В руках у него огромный талмуд. И он его перелистывает. Никакого внимания не обращает на Спиваковых.

— Знаешь, что я сейчас делаю?

— Что?

— Я ищу твою фамилию.

И перелистывает. А меня внезапно осенило:

— Серго, — говорю, — ведь буквы “кх” нет в армянском алфавите. Как же я могу быть армянином, если у вас такой буквы вообще нет?

И тут он понял, что у него ничего не получится. Но не растерялся, посмотрел на меня, глаза такие веселые, и говорит:

— Да, ты прав. Но зато какая буква!

А дело в том, что мужской член, который из трех букв, по-грузински тоже из трех букв, и первая буква как раз “кх”. Слава богу, что Спиваковы не знают грузинского.

— Выходит, вы знаете армянский?

— Во времена моего детства и юности каждый житель Тбилиси хотя бы немного понимал по-армянски и по-азербайджански. У нас ведь испокон веков жили бок о бок представители примерно ста национальностей, а всего в Грузии насчитывается около полумиллиона армян (как, кстати, и азербайджанцев). Мама моей супруги армянка. Правда, дома у них говорили в основном по-русски…

— …Расскажите немного о вашей квартире в Тбилиси на третьем этаже старого дома.

— Мой дедушка получил ее в 1904 году, когда приехал в столицу. Недавно я посчитал, что мои внуки — уже пятое поколение в одном доме. Такие дома, как наш, были возведены примерно в 80-е годы XIX века, а в то время строили более честно и более фундаментально. Когда наши соседи начали разбирать камин, на каждом кирпиче было написано “Алихановъ”.

Могу рассказать, как в Дилижане, еще до возвращения в Тбилиси, я представлял свои новые работы Эдварду Мирзояну. Все шесть симфоний, сначала в клавире, потом в партитуре. Моими “внештатными консультантами” были и другие армянские коллеги — Лазарь Сарьян, Арно Бабаджанян. Когда мы стали близкими друзьями с Аветом Тертеряном, я играл свои новые симфонии и ему. Мне всегда хотелось узнать мнение людей, которых я люблю, ценю и которым доверяю.

…Знаниями по гармонии я обязан Христофору Арамовичу Аракелову. После того как я прошел у него первую и вторую гармонию, а на вступительном экзамене сделал задачу минут за 15 и получил “отлично”, к гармонии я больше не прикасался, потому что полученных знаний было достаточно.

— А разве Аракелов не работал в консерватории?

— Работал, но ему нашли применение знаете в чем? Он преподавал гармонию грузинской народной песни. А ведь такому человеку надо было дать гораздо более широкие возможности. В этой связи мне вспоминается другая история.

В 1968 году Роберт Стуруа ставил комедию Цагарели “Ханума”, а я писал к ней музыку. Думаю, я принял правильное решение, пригласив на должность дирижера оркестра не амбициозного воспитанника консерватории, а талантливого, профессионально гибкого музыканта-практика. Левон Ираклиевич Оганезов был замечательным саксофонистом, играл также на кларнете, флейте, вибрафоне. Он превосходно справился и с обязанностями дирижера. Начались триумфальные гастроли “руставелиевцев” по миру. И вскоре до меня стали доходить разговоры о том, что на афише и в программах Национального театра негрузинская фамилия дирижера производит плохое впечатление. Директор театра Отар Кинкладзе после нескольких внушений министра культуры и его соратников был вынужден вызвать меня в свой кабинет (с 1971 года я заведовал музыкальной частью театра). Многократно извиняясь, директор попросил меня обратиться к Оганезову с предложением взять какой-нибудь псевдоним. Я спросил:

— Отар Данилович, почему можно, чтобы главным дирижером в Метрополитен-опера был еврей?

— Я вас прекрасно понимаю, — ответил он, отводя глаза, — и знаю, что за рубежом на это никто не обращает внимания, но я вынужден учитывать мнение вышестоящей инстанции.

После разговора с директором я позвал Оганезова, рассказал все как есть, с трудом преодолевая чувство неловкости, и добавил, что не только мне, но и директору нашему стыдно. Здесь надо заметить, что сама по себе идея была далеко не нова. Например, у нас в театре один актер-армянин выступал под псевдонимом Иснели, то есть житель района Исани. А Христофор Аракелов подписывал свои музыковедческие публикации “Тбилели”, т.е. тбилисец. Оганезов, которому все это тоже было не очень приятно, обещал подумать. Прошло недели две. В моей квартире раздался телефонный звонок:

— Придумал! — произнес Оганезов.

Мне было настолько неловко, что я попросил его:

— Лева, не говори мне сейчас ничего, я приеду в театр, там и скажешь.

И вот я приехал в театр, зашел в свою комнату, закрыл за собой дверь, усадил его и спрашиваю:

— Ну, какой псевдоним ты придумал?

— Руставели.

Тут я встал, расцеловал его, пошел быстро к директору и говорю:

— Отар Данилович, Оганезов придумал псевдоним.

…Хачатурян неоднократно приезжал в свой родной город Тбилиси, и я, как член правления СК Грузии, каждый раз оказывался в числе лиц, принимавших высокого гостя. Расскажу забавную историю. В 1973 году к 70-летию Хачатуряна в Тбилиси привезли огромную фотовыставку, которую разместили в фойе Большого концертного зала. Прибыл и личный фотограф Арама Ильича, не помню его имени-отчества, но очень интересный тип. Он запечатлевал для потомков все детали этой поездки, например, когда мы приехали в бывшую гимназию, где учился Хачатурян, фотограф снимал двери класса, куда он входил, потом отдельно, крупным планом, руку классика советской музыки на ручке этой двери — и т.д. и т.п. И вот представьте себе репетицию авторского концерта в Тбилиси. За пультом Арам Ильич. Я, понятное дело, сижу в зале. В перерыве Хачатурян оборачивается, и я слышу свою фамилию. Оказывается, он спрашивает, не хочу ли я с ним сфотографироваться. Естественно, я изъявляю такое желание. Мы входим в дирижерскую комнату Джансуга (Кахидзе, главного дирижера ГСО Грузии), и тут выясняется, что у фотографа кончилась пленка. Пока он меняет пленку, Арам Ильич рассказывает мне, как создать на снимке впечатление непринужденной беседы (этому его научил Шостакович): нужно просто повторять “77-78”. Наконец фотограф произносит:

— Я готов.

Арам Ильич кладет мне руку на плечо, и я начинаю твердить:

— 77-78, 77-78, 77-78.

И вдруг я замечаю что-то неладное — нижняя губа Хачатуряна слегка опускается, глаза становятся чуть влажными, и я понимаю, что он обиделся. Тут я перехожу на diminuendo такое, poco a poco (постепенно переходя на шепот):

— 77-78, 77-78…

Пауза. И тогда Арам Ильич обращается ко мне:

— Канчели, между прочим, это я должен говорить, а вы должны слушать.

Подготовила

Лилит ЕПРЕМЯН