“Пластика жизни” варпета Никогосяна

Выдающемуся скульптору ХХ века Николаю НИКОГОСЯНУ исполняется 99 (!) лет. Человек – глыба. Последние годы, оставив не по возрасту трудоемкое занятие скульптурой, Николай Багратович взялся за мемуары. Ему есть что вспомнить… Открыто и ясно он пишет о родине, семье, радостях и горестях, о своем творчестве, о замечательных людях, с которыми он встречался. В Москве вышла книга его мемуаров «Пластика жизни». Недавно варпета Никогосяна посетила в Москве корр. «НВ» Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН, пообщалась, получила в дар книгу, несколько отрывков из которой предлагаем читателям.

Немножко биографии. Николай Никогосян родился 2 декабря 1918 года в селе Большой Шаграр (Налбанд). Учился у Александра Матвеева в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры в нелёгкие 1940-1941-е, а затем в Художественном институте им.В.Сурикова в Москве. Н.Никогосян – автор ряда известных монументальных памятников, в т.ч. Микаэлу Налбандяну и Егише Чаренцу в Ереване, А.Исаакяну в Гюмри и многих других. Его станковые работы есть в Русском музее, Третьяковской галерее, в Национальной галерее Армении, во многих других музеях России и зарубежных стран. В далекие 40-50 гг. Никогосян пристрастился к живописи, делает прекрасные рисунки углем. (Кстати, в Facebook помещен автопортрет художника, собственноручно отмеченный 22 ноября этого года.)

«Армения не занимает место в моем творчестве, Армения во мне, в моей душе и захватывает все мои мысли, покоя не дает судьба Родины, ее прошлое, настоящее и будущее» — это кредо жизни и творчества варпета Николая Никогосяна.

Отец

Отец

Отрывок из рассказа

На самом склоне горы Арарат живописно раскинулось село большой Шаграр. В каком году оно основано, сказать не могу, но видно, чуть ли не сразу после потопа. Село славилось своими богатыми плодородными землями и обилием воды – рядом протекал Аракс…

Здесь в 1890 году родился мой отец. Он был предпоследним ребенком в большой и небогатой семье. Когда умер мой дед, отцу только исполнилось одиннадцать лет. Все заботы о пятерых детях легли на плечи матери – Азиз. По словам отца, она была идеалом армянской женщины, тем идеалом, который сложился в известных условиях национальной жизни. Красивая, от природы наделенная большим умом, она мудро управляла своей семьей, учила детей труду и воспитывала в них трезвый взгляд на жизнь, тем более что жизнь того требовала. Старшей дочери Телло сравнялось уже четырнадцать лет, и ее вскоре отдали замуж за зажиточного крестьянина Арутюна Антоняна – он был на двадцать лет ее старше и принял всех детей под свое крыло. Тринадцатилетнего сына Степана женили на семнадцатилетней девушке Кандо – в семье нужны были рабочие руки.

Отец рос, как все дети в бедных крестьянских домах. Летом в сорокаградусную жару от зари до зари пас двух маленьких непослушных телят. Вечером, возвращаясь домой, плакал от усталости. Пройдут годы, и он научится не плакать от невзгод, каковыми бы они ни были.

Очень скоро Антонян увидел, что маленький Баграт выделяется среди своих братьев и сестер. По совету зятя продали телят и на эти деньги в городе купили разный товар: иголки, нитки, расчески, разноцветные ленты, ножи, ножницы и другую мелочь. И отец занялся торговлей. Дело пошло удачно, ассортимент товаров постепенно расширялся. Не прошло и четырех лет, как лавка превратилась в настоящий галантерейный магазин. Дом отца стал богатым…

В 1907 году отцу исполнилось 27 лет. Высокий. Плечистый. Гладковыбритый. Черные густые брови. Усы либо торчали в стороны, либо лихо подкручивались вверх. Белоручка. Редкое явление среди крестьян. Одет безукоризненно. Справа налево на жилете висит золотая цепь от часов. Модные ботинки со вставленными по бокам резинками. Держится свободно, разговорчив. В ту пору он чувствовал себя совершенно счастливым человеком. Дело его процветало – и такой почет по всей губернии и среди односельчан! Только не было своей семьи.

Итак, он решает во что бы то ни стало жениться и завести детей.

Отец нанимает фаэтон и едет в Игдир свататься. Игдир – маленький провинциальный городок, с женской и мужской гимназиями, любительским театром, в котором выступала его будущая жена. Городок славился своими ремеслами и виноделием.

Духан, в который отец зашел по приезде, был переполнен посетителями. Отец садится за стол и видит за соседним столом трех молодых людей. Один из них был красив, строен, со светлыми волосами. На боку маузер. За другим столом сидели двое. Один из них долго смотрел на отца, потом подошел к нему.

— Баграт, что ты делаешь в наших краях?

Отец узнал своего знакомого и рассказал ему о цели приезда в Игдир.

— Баграт, в нашем городе в семье Секоянов есть красивая девушка Гаянэ. Вон тот человек с длинным маузером на боку – ее брат. Его зовут Акоп. Давай пригласим его к нашему столу, и ты скажешь, что приехал специально просить руки его сестры.

Так и сделали, и молодой человек невозмутимо и прямо ответил:

— Я понял, что ты приехал в Игдир сватать мою сестру. Ее цена – пять тысяч рублей золотом. Если они у тебя есть, она твоя.

И они направились к дому Акопа. Отец сразу заметил его: он был построен со вкусом, окружен большим двором, позади которого тянулся огромный виноградник. Тут же на террасе накрыли стол. Кушанья и вино подавала сестра Акопа, не подозревавшая, что приехали ее сватать. Отец рассматривал ее красивую фигуру, грациозную походку, любовался такими редкими у армян золотистыми волосами. Вывод его тоже был прям и незамедлителен.

— Брат мой, никогда в жизни ни одна девушка не нравилась мне так, как ваша сестра. Я твердо решил: женюсь. И я согласен на условие: ваша сестра стоит больше…

Через три дня сыграли свадьбу. Мать выходила замуж со слезами – не по любви, а по воле брата.

Наступил черный 1915 год. К нашему селу стали приближаться турки. И как тысячам армянских семей, нашей тоже пришлось бросить дом, имущество, скотину и бежать, куда глаза глядят, спасаясь от турецкой резни. Беженцы – те, которые имели арбу, — могли взять с собой только постель, самую необходимую посуду и одежду, деньги. Вместе с отцом были его мать, беременная жена и четверо детей.

Я вспоминаю рассказы отца о тех днях – несколько раз он возвращался к этой страшной теме.

— Чего только мы ни пережили в дороге, — вспоминал отец. – Еле-еле добрались до Гюмри. Только там мы почувствовали себя в безопасности. Но что там творилось! Город был наводнен беженцами, а больницы – больными. Нищие заполнили улицы. Старики грелись у костров на площадях. Я снял дом в самом бедном квартале, где только две-три семьи могли топить печи в комнатах – остальным было нечем. От наплыва пришлого народа ветхие дома разрушались на глазах. Они перекашивались, и казалось, вот-вот завалятся. Каким-то чудом они не падали.

Чтобы прокормить семью, отец вновь, как в юности, занялся мелкой торговлей и кое-как, с большим трудом зарабатывал на жизнь. А между тем он был зрелый мужчина 35 лет, полный энергии, и делал все, что было в его силах. Другой на его месте давно бы потерял себя.

Семья жила в недостатке , но спокойно. Но это спокойствие продлилось недолго: снова начали наступать турки. В 1918 году отряды армянского освободительного движения под командованием Андраника освободили уезд Сардарабад, в который входило и наше село. И тогда семья возвратилась в родное гнездо. Через несколько лет мы снова зажили, как прежде.

Но такой жизни суждено было продлиться недолго. Новые перемены – революционные – принесли новые несчастья. В 1927 году отца лишили права голоса. Чувствуя, что его вот-вот заберут, он покинул село. И началось: раскулачивание и выселение сколько-нибудь зажиточных крестьян из села. Дом с имуществом, скот, урожай – все оставалось. А тех, несчастных, отправляли неизвестно куда. Многие жены и дети отрекались от мужей и родителей.

…До начала 1930 года отец жил в районе Хамамлы. Там активные крестьяне, близкие по идеям, начали образовывать кружки. Пригласили и отца. Сначала ему было интересно: там можно было узнать новости и слухи о жизни в стране. Но чем чаще собирались члены кружка, тем яснее становились их политические настроения, мягко говоря, противоречивые «моменту». При этом говорили они свободно, ничего не опасаясь. Отец, знавший уже, с какой жестокостью новая власть относится к крестьянству, почувствовавший, что жизнь каждого на волоске от пропасти, много раз предупреждал их: «Вы не понимаете, на каком все опасном пути. Если об этом узнают, вам конец. Всех сошлют в Сибирь. Не надейтесь, что добьетесь правды и свободы». И перестал бывать на собраниях. Не прошло и полугода, как кружок разгромили. Многих арестовали. Отцу, как имевшему отношение к «заговору», приказали покинуть район в течение 24 часов. И он вернулся к нам…

В 1930 году наша семья переехала в Ереван. Отец снял комнату на улице Камо. Малолюдная. Летом пыльная. Зимой грязная и слякотная от тающего снега. Это была одна из самых кривых, узких, темных улиц старого квартала.

В течение четырех лет отец работал чернорабочим на строительстве за 500 граммов хлеба в день. Что касается заработной платы, ее выплачивали нерегулярно: к примеру, в сентябре могли выдать деньги за январь. И хотя две мои сестры и я тоже работали, семья наша очень нуждалась. Не хватало даже хлеба, и, чтобы купить хлеб, в доме было продано буквально все, что имело какую-то цену. Особенно голодно пришлось всем нам в 1934 году. Вся семья через день ела какой-нибудь суп; хлеб, сахар были редкостью в доме. Отец тяжело переживал эту ситуацию. Часами ходил он с опущенной головой, ни на что не глядя. Ничего не замечая вокруг себя, вдруг он останавливался, подымал голову и произносил одно слово: «Да». Столько мыслей, воспоминаний крутилось в его голове, подобно брызгам в водовороте!

Однажды утром он встал и вышел из дома. В этот день он не возвратился. Вся семья была в панике. Мы искали его везде: в милиции, морге, больнице – его нигде не было. Мама, не переставая, плакала, и, чтобы как-то ее утешить, мы говорили: «Хорошо, что отца нет. Как-нибудь проживем – хоть дома будет спокойно!»

Никаких мер к отысканию отца, как это ни странно, не было принято, пришлось примириться с судьбой. Обе сестры бросили учебу, а мы с братом поступили в вечернюю школу, и мы все работали. Спустя восемь месяцев отец неожиданно вернулся. Тут же от радости плакала не только мама, а мы все. Отец казался здоровым, но на самом деле он перенес много физических и нравственных страданий.

— Почему ты так поступил с нами? – спрашивали мы его.

— Я не мог смотреть, как вы голодаете. Я должен был либо покончить с собой, либо уйти, куда глаза глядят, и во что бы то ни стало достать денег для семьи. Я выбрал второе. Я уехал в Гянджу. Вначале мне приходилось делать разную черную работу, пока не научился ремеслу и не накопил денег.

Действительно, отец стал хорошим штукатуром, к тому же он принес в дом сразу большую сумму денег. Постепенно он стал настоящим мастером и работал всегда с напарником. Но никогда не передоверял своего дела кому бы то ни было, никогда не брал денег вперед. Благодаря его добросовестности и умелости он многим был нужен, и вскоре наша семья вышла из кризиса. Выдержка и мужество отца в те годы не раз становились для меня примером…

Украденная вода

Украденная вода

Весна. Дни пасмурные и тусклые. Дождь идет непрерывно. Под ногами хлюпает тающий мокрый снег. Посмотришь вверх – здания расплавляются в пелене тумана. Зато внизу – в сражениях на мокром асфальте кипит жизнь, вдоль тротуаров бегут ручьи, из водосточных труб хлещет вода.

Ощущение такое, словно московское небо прорвалось и не держит влагу. Люди ежатся в насквозь промокших плащах. Женщины под разноцветными зонтиками кажутся огромными экзотическими цветами. А мальчишкам – благодать! Шлепают босиком по образовавшимся озеркам. На повороте дороги шофер такси на всем ходу обливает прохожих из лужи: «Безобразие! Ну кто так ездит?», «Господи, прямо наводнение! Шестой день подряд и конца не видно!» — сетуют пешеходы.

Какой-то прохожий неловко поскользнулся и уселся прямо в лужу. Смущенно встав, он отряхнулся и с досады чертыхнулся: «Сколько воды?! Будь ты проклята!»

А я стою и думаю: «Э-Э-Э! Нет у людей терпения. Если бы они только знали, что такое – вода!»

***

Это было в 1927 году. Еще не погасли предутренние звезды и только-только запели петухи. Село Шаграр дремало. Люди побогаче спали в своих дворах на трехэтажных полках – такхар, выстроенных специально для этой цели. На верхнюю ложились отец и мать, на среднюю – детвора, а на нижнюю – старики: бабка и дед. Люди победнее укладывались прямо на земле, еще с вечера разведя небольшой костер, дым от которого всю ночь стлался над спящими, отгонял назойливую мошкару. Вот так на земле возле своего дома спала семья моего доброго дяди Армена.

Проснувшись, он зачерпнул ковшом из «чарухи» — чана, выделанного из сыромятной кожи, — не спеша попил, затем обулся, зашнуровал тесемки, также неторопливо умылся и утерся подолом рубахи. Перекрестившись, дядя Армен взял свою треугольную лопату, привязал к ее древку узелок с едой, заранее приготовленной заботливой женой, и собрался. Но старая мать Азиз, вставшая еще до первых петухов, закричала ему вслед:

— Армен! Армен! Съешь, детка, лаваш и запей мацуном! Сам знаешь, в поле сухой рот – градом пот!

— Не поднимая головы, сорокалетний мой дядя выпил прохладный мацун, вытер рукавом губы и, как всегда после этого, тихо произнес:

— Слава тебе, Боже!

Теперь, кажется, все. Положив лопату на плечо, он выходит со двора.

— С добрым утром, Армен! Куда так рано?

— Иду поливать хлопковое поле, сегодня моя очередь.

— Если очередь твоя, так зачем так рано?

— Нет, брат…. Кто рано встает, тому Бог подает.

Армен поклонился и снова зашагал. Ну и вид у него, бедняги! На нем синяя рубаха, полинявшая на плечах от пота, на голове — старая фуражка, настолько выгоревшая, что даже трудно представить ее первоначальный цвет. Его лицо темного кирпичного загара изборождено потрескавшимися от солнца морщинами и только усы светлые, выжженные постоянным курением.

С каждым встречным Армен учтиво здоровается, будто старая женщина или ребенок. И проходя через родное село, он никого не обидел, — низко кланяясь, каждому приговаривает: «С добрым утром!»

В эти засушливые дни наше село стояло оголенное, пыльное, но, все равно, красивое, по-особому красивое. Над порыжевшими, обожженными полями, над деревьями с увядающей листвой над ивами, склонившимися до самой земли, нависла какая-то невыразимая печаль. Все живое просит у неба влаги, будто беззвучно взывая: «Дождя! Дождя!»

Армен шагает не спеша, грустно глядя на растрескавшуюся землю, и, останавливаясь у соседских полей, глубоко и сокрушенно вздыхает: «Огонь жжет наши сердца! Лучше мне умереть, чем глядеть на эти поля!»

А перед его глазами, как пестрое одеяло, сшитое из разноцветных лоскутков, Араратская долина далеко на горизонте, переходящая в извилистую линию синих гор. Там возвышается Арарат, один Арарат, а сколько библейских сказаний и легенд таит он! А рядом Кохпалер – эта гора содержит в своих недрах такую прозрачную соль, будто образовалась из высохших слез всего армянского народа, вытерпевшего столько горя под турецким игом.

Когда круглоликое солнце выглянуло меж двух гор, небосвод зарумянился, как юная невеста. Оно пронзило своими лучистыми стрелами поля: Чиманнер, Баддер, Шахлахнер. Это горестная память о турецком нашествии, забравшем здесь все до последнего колоска и оставившем только свои названия.

Легкое дуновение утреннего ветерка коснулось лица Армена, когда он, наконец, дошел до края своего поля. Отложив треугольную лопату, он сел на землю и стал похлопывать себя по карманам в поисках кисета с табаком. И хотя он знал, где именно находится кисет, — точно знал, но поискать надо было обязательно, — так обычно начинался рабочий день. Вытащив кисет, Армен размотал тесьму, достал горстку табака, завернул его в клочок бумаги, облизнул край цигарки и поднес ко рту. Затем, следуя тому же ритуалу, похлопывая себя по карманам, нашел кремень и огниво, высек искру, прикурил, загасил огниво и сложил все обратно в карманы. Сладко затянувшись первым дымком, он истово произнес:

— Слава тебе, Боже!

Засучив штаны до колен, Армен разулся, поднял лопату и пошел к реке. Есть ли на свете армянин, который не знает эту реку?! Аракс отделяет Армению от Турции, и вот от самой знаменитой реки в неширокий рукав заходит вода. А от рукава вода разделяется на ветви, — на каждое поле своя ветка. Каждая веточка канала открывается и закрывается глиняной заслонкой. Армен отодвинул заслонку на своей ветке, одновременно закрывая чужие отводы. Вода хлынула на его хлопковое поле, насыщая живительной влагой каждую пядь горячей земли. Что это была за музыка! Вода тихо журчала между рядами, и каждая травинка поднимала голову и выпрямлялась в извечной тяге к жизни. Не успели еще ряды как следует напиться, как вдруг вода иссякла, кто-то, очевидно, перекрыл канал.

— Ва! Безбожники украли у меня воду! – пробормотал Армен. Разве они не знают, что сегодня моя очередь?!

Он снова взял лопату и направился к реке. Приближаясь к берегу и оглядывая засушливые поля, Армен грустно думал: «Они не виноваты! Голова дымится, когда смотришь на эту землю. Даже если из всего Аракса выпустить воду, все равно, не хватит, — такая жажда у полей».

Армен снова открыл канал и пустил воду на свой участок. Но пока он спускался вниз, кто-то опять отрезал воду.

— Ва! Опять отрезали! Распустились совсем! Не дают мне закончить!

Армен снова взял лопату и снова пошел к реке.

Издали слышен был голос старика Габриела:

— Ого-го-го-го-го-о! Я – ваша жертва. Тащите! Я вам жертвую свою душу! – так кричал Габриел своим волам, тянувшим плуг.

— Доброе утро, Габо-джан! Светлей тому, кто тебя видит! – приветствовал его Армен.

— Добро тебе от Бога, Армен-джан, — вежливо отвечал старик. – Ты свой хлопок поливаешь? Это хорошо. Хорошо!

— А что хорошего? Безбожники второй раз крадут у меня воду!

— Ничего, Армен-джан, у тебя не выйдет, пока ты не проследишь, кто этот безбожник! Люди веру потеряли!

— Нет, нет, — возразил Армен, — они не виноваты! Бог на нас гневается, дождя не дает. Но ты прав. Пойду посмотрю, что там делается!

И он зашагал, тихо напевая: «Ах, моя дорога, извилистая, ни дня, ни солнца не видать…»

Вернувшись к своей канаве, он убедился, что и на этот раз почему-то открыта ветка справа.

— Что же делать? – недоумевал Армен. – Я эту воду разделю им поровну. Пусть они польют, а я уж потом. Хлеб у меня есть, время есть, терпение есть!

Принятое решение разогнало мрачные мысли. Армен пустил воду по двум веткам своих обидчиков и, усевшись возле каналов, следил за тем, чтобы вода равномерно текла и одному, и другому.

Раскаленное солнце его разморило, и, растянувшись во весь рост, Армен задремал. Когда соседи пришли, чтобы закрыть воду, которой уже напоили свои поля, они увидели Армена, спокойно покуривавшего свою неизменную цигарку. Смущенно поглядывая друг на друга, они робко его приветствовали:

— Добрый день, брат Армен!

— Добрый день! – невозмутимо ответил он провинившимся соседям. – Садитесь-ка рядом, потолкуем на досуге. Вот видите, не дают мне поливать, пусть, думаю, сначала напоят свою землю, а что останется, на мою долю хватит. Не ссориться же из-за этого с хорошими людьми. Да и не знаю я их, наверное…

— Армен-джан, не морочь себе голову. Это я отрезал воду! – честно признался Погос.

— И я поливал! – повинился Петрос.

— Ну. Хорошо, — завершая неприятный разговор, заключил Армен, — если вы закончили, то я могу теперь спокойно поливать.

— Конечно, конечно, — засуетились Погос и Петрос, поспешно закрывая свои отводы. – Поливай, Армен, а мы тебя подождём и пойдем вместе домой.

Армен ушел к своему полю, а Погос с Петросом задумчиво смотрели ему вслед.

— Вот какой он человек! Ни на земле, ни на воде такого не сыщешь!

— Был бы кто другой, да его воду перехватить, заиграли бы и кинжал, и винтовка. Жаль бедного Армена. И детей у него нет, хотя бы сына одного имел… Другой на его месте давно бы бросил бесплодную жену, другую взял бы.

— Не-е-е-ет! Он такого не сделает. Сколько раз ему говорили, а он только вздохнет, да и скажет: «Что ж, это моя судьба!»

Солнце уже перевалило за синие горы, когда втроем они возвращались в село.

…Вот что припомнилось мне в дождливый день под московским небом.

«Мадам Гаянэ, как вы хороши!»

Село Большой Шаграр – красивый и живописный уголок долины, соседствующий с Турцией. Рассказ относится к тому периоду, когда мне было не больше семи лет и отличался я своеобразным характером.

Нашу границу охраняли пограничники, которые появились в разных уголках деревни, в каждом причудливом дворе и меняли свой солдатский хлеб (мы его называли «соми») на наш крестьянский свежий лаваш. Хлеб имел особый вкус, и мы, мальчишки, целыми днями с большим аппетитом грызли его во время наших игр, забывая об обеде.

Солдаты, заходившие к нам во двор, заметили красоту моей матери и сказали об этом своему офицеру. И действительно, в селе самой красивой и образованной женщиной была моя мама. Она была единственной, кто разговаривал по-русски. Одевалась она с большим вкусом, а ее изысканные наряды всегда были сшиты так, что обрисовывали ее гибкий стан и высокую грудь. Русые волосы, заплетенные в длинную косу, правильный нос, большие карие глаза и высокие длинные брови подчеркивали ее породистость.

Все чаще и чаще в нашем дворе стал появляться стройный и светловолосый офицер лет тридцати, подтянутый, в блестящих начищенных сапогах, с маленьким тонким прутиком в руке. Однажды едва только солнце стало клониться к закату, а во дворе еще держалась знойная жара, я зашел в калитку и, идя вдоль забора, опять увидел офицера, который упорно смотрел на маму и говорил:

— Мадам Гаянэ, как вы хороши! Как вы милы!

Тогда я ничего не понял из его разговора, но я чувствовал его поведение, его пронзительный, как стрела, взгляд синих глаз, как он смотрит на грудь матери. А мама, не обращая внимания на его разговоры, чистила кастрюли. Какое отвратительное чувство у меня возникло к офицеру! Я не понимал, я не понимал, почему я испытывал такую ненависть к нему. Став взрослым и вспоминая поведение офицера, как он своим лукавым взглядом смотрел на маму и был похож на коршуна, подстерегающего добычу, я понимаю, что тогда во мне кипела потаенная ревность. Я больше не мог выдерживать взгляда офицера, мое терпение лопнуло. Взяв длинную палку, я крепко намотал на один ее конец тряпку, сунул в выгребную яму в нашей уборной во дворе, подошел и стал рядом с офицером, ожидая подходящего момента.

— Мадам, как вы мне нравитесь, я хочу украсть вас!

— Пожалуйста, не говорите больше. Уходите отсюда, скоро муж приедет, — умоляющим тоном произнесла мать.

Офицер стал приближаться к маме. Я с яростью закричал:

— Мамаин дзерк ми тур! (Не прикасайся к маме!) Вот тебе «мадам»… Вот «тебя люблю»… Вот тебе «мадам Гаянэ»! – И измазав все лицо и одежду офицера, я убежал со двора.

Вечером отца арестовали. Тогда мне казалось, что это произошло только из-за меня, из-за моего поведения. Потом, много позже, я понял, что это был только повод. Это был трудный, еще непонятный период начала коллективизации, когда власть в селе иногда представляли безграмотные, недальновидные и злые руководители, которые самовольно решали все вопросы. Отца обвиняли в том, что он ненавидит советскую власть и хочет отомстить, научив сына оскорбить советского воина и его мундир.

После ареста отца во дворе стало тихо. Только бабушка целыми днями причитала, да слышен был плач мамы, которая, стоя на коленях, молилась Богу. Я чувствовал свою вину, не отходил от них и тоже плакал. На третий день утром дядя взял меня за ухо и потащил в сельсовет:

— Идем! Ты должен сказать, почему запачкал офицера!

Я хотел вырваться из рук дяди, но он так крепко держал меня за ухо, что было больно дышать. Мы шли по саду, а навстречу нам попадались односельчане.

— А, опять Коло что-то натворил…

— Ухо оторвешь ребенку. Его научили, он не смог сам это сделать, – сказал недоброжелательно Гариб.

Несмотря на все это, какое-то радостное чувство охватило мою душу, я отомстил за маму. Когда мы зашли в сельсовет, я увидел печального папу, рядом стоял милиционер Самвел, который хмуро посмотрел на меня. От его взгляда я содрогнулся, да еще сильно болело ухо. Все смотрели на меня с большим любопытством и ожидали, что я разоблачу отца.

— Коло, скажи, это тебя отец научил запачкать мундир офицеру? – спросил председатель сельсовета.

— Нет.

— Тогда объясни, что тебя побудило сделать это?

— Не скажу.

— Сукин сын, – сказал милиционер Самвел, ударив меня по лицу так, что искры посыпались из глаз, – почему ты запачкал русского офицера? Кто тебя заставил? Твои товарищи не делают этого, а ты, сын богатого, сделал. Значит, кто-то тебя научил. Убью тебя! Говори!

— Все равно, хоть убейте, не скажу.

Тогда отец умоляющим голосом попросил:

— Сынок, пойми, если ты не скажешь, меня не выпустят.

— Хорошо, скажу, папа. Почему этот гадкий человек хотел тронуть мамину грудь?

После моего признания все засмеялись, только отец смущенно опустил голову… Отца освободили.

Прошло много-много лет. Началась война. Армянские художники открыли очередную выставку, посвященную Великой Отечественной войне. Я представил на эту выставку свою новую работу – непокоренный юноша, стоящий перед немцами. Я назвал эту работу «Не скажу».

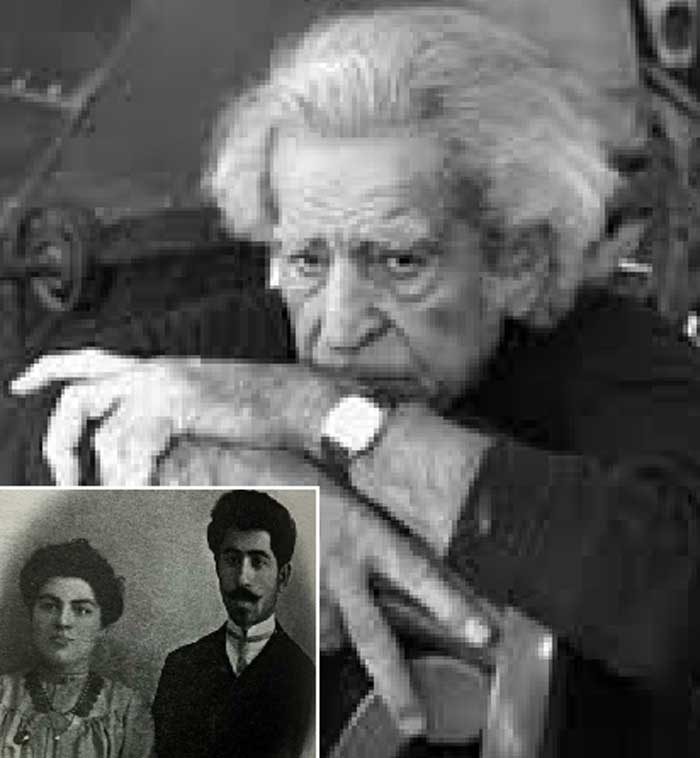

На снимках: мэтр Никогосян с Маршалом Баграмяном; с женой Тамар и первенцем Давидом; в уголке родители — Гаяне и Баграт Никогосяны.

Подготовила